高一地理必修一知识点集锦推荐

相关文章

要逐步培养自己主动获取知识、巩固知识的能力,制定学习计划,养成自主学习的好习惯。下面是小编给大家带来的高一地理必修一知识点大全,以供大家参考!

高一地理必修一知识点集锦推荐 1

(一)昼夜交替

1.(1)昼夜现象产生的原因——地球不透明、不发光;

(2)昼夜交替产生的原因是——地球自转。

2.晨昏线的判读:在晨昏线上任找一点,自西向东越过该线进入昼半球,说明该线是晨线,反之是昏线。

3.晨昏线与赤道的关系:相交且平分,因此赤道上终年昼夜平分。

4.晨昏线与太阳光线的关系:垂直且相切,因此晨昏线上太阳高度为0度。

5.晨昏线与地轴的夹角变化范围:0°~23°26′

6.太阳高度的分布:昼半球上>0°,夜半球上<0°,晨昏线上=0°。

7.昼夜交替的周期:一个太阳日=24小时

(二)地方时的计算

1.地方时计算原理:

①地方时东早西晚(同为东经,经度越大越偏东;同为西经,经度越小越偏东;一东一西,东经偏东时间早)

②同一条经线上地方时相同

③经度每隔15°地方时相差1小时(即1°=4分钟)

2.地方时计算方法:

某地地方时=已知地方时±4分钟×两地经度差

说明:①式中加减号的选用条件:东加西减——所求地在已知地的东边用加号,在已知地的西边用减号。

②经度差的计算:同减异加——两地同为东经或同为西经相减;一为东经一为西经相加。

③计算步骤:确定两地经度差;换算两地时间差;判断两地东西方向;带入计算。

3.昼夜长短的计算

⑴昼弧:任一纬线落在昼半球内的部分。

⑵夜弧:任一纬线落在夜半球内的部分。

⑶计算:①昼长=昼弧对应的经度数÷15°;

②夜长=夜弧对应的经度数÷15°

(三)区时的计算

所求地的区时=已知地的区时±两地时区数差

说明:

①时区数的计算:当地经度数÷15°,商四舍五入得时区数。

②时间差的计算:同减异加——两地同为东时区或西时区相减;一为东时区一为西时区相加。

③加减号的选用条件:东加西减(同为东时区,时区数越大越偏东;同为西时区,时区数越小越偏东;一东一西,东时区偏东时间早)。

(四)光照图的判读方法和步骤

1.标自转方向,判断晨昏线

2.定日期:

⑴北极圈出现极昼(或南极圈出现极夜)为6月22日;

⑵北极圈出现极夜(或南极圈出现极昼)为12月22日;

⑶晨昏线与经线重合,为3月21日或9月23日。

3.时间计算:

⑴找特殊时刻点:

①晨线与赤道交点所在经线地方时为6点;

②昏线与赤道交点所在经线地方时为18点;

③平分昼半球的经线地方时为12;

④平分夜半球的经线地方时为24点或0点。

⑵依据经度相差15°地方时相差1小时,东早西晚,东加西减的原则推算时间。

4.确定太阳直射点的地理坐标

⑴由日期定直射点的纬度:春秋分日——0°;夏至日——23°26′N;冬至日——23°26′S。

⑵太阳直射点所在的经线是平分昼半球的经线,即地方时为12点的经线。

高一地理必修一知识点集锦推荐 2

1、人口增长的总趋势:上升趋势;人口变化的根本原因:生产力水平。

2、人口的自然增长是由出生率和死亡率共同决定的。

3、人口增长模式由出生率、死亡率、自然增长率三个指标构成。

4、人口增长不平衡:

发达地区:人口增长速度慢,自然增长率水平低,人口增长稳定甚至出现负增长。(俄罗斯、德国、日本)

欠发达地区:人口增长速度快,自然增长率水平高。(中国、巴基斯坦、几日利亚)

5、二战后,亚洲、非洲、拉丁美洲的许多发展中国家,由于政治上的独立,民族经济的发展,医疗卫生事业的进步,人口死亡率下降,因而人口增长很快。

6、三种人口增长模式:

①原始型:高出生率、高死亡率、低自然增长率;

②传统型:高出生率、低死亡率、高自然增长率;

③现代型:低出生率、低死亡率、低自然增长率。(中国:20世纪70年代:计划生育到目前,我国已基本完成由传统型向现代型过渡)

7、人口迁移:一段时间内人的居住地在国际或本国范围内发生改变。

①分类:国际迁移和国内迁移;

②具备条件:Ⅰ改变常住居住地;Ⅱ改变居住地达到一定的时间;Ⅲ跨越一定的行政条件。

③影响因素:

⑴自然环境因素:气候、淡水、土壤、矿产资源、自然灾害;

⑵经济因素:经济发展、交通和通信(主导因素)

⑶政治因素和社会因素:国家政策、社会变革、战争和宗教、文化教育、婚姻家庭。

8、二战前后国际人口迁移:

⑴二战前:

①原因:殖民主义扩张、资本主义发展、地理大发现、新航线开辟;

②特点:

⒈从旧大陆到新大陆;

⒉从已知开发国家到未开发地区。

⑵二战后:

①原因:各国、各地区经济发展不平衡;

②特点:

⒈从欠发达地区到发达地区;

⒉定居移民减少,流动工人增加。

9、 中国新中国成立以来的人口迁移:

⑴20世纪80年代中期前:

①原因:

⒈计划经济体制;

⒉严格的户籍管理制度;

②特点:有计划、有组织地进行;

③方向:

⒈国家从东部城市抽调各种人员支援西部、内地和边疆地区的建设;

⒉从东部人口稠密区迁往西北和东北地广人稀的地区。

⑵20世纪80年代中期后:

①原因:改革开放政策;

②特点:自发迁移、民工流动;

③方向:

⒈内地到沿海;

⒉山区到平原;

⒊由经济欠发达地区到发达地区。

10、人口迁移对迁入地和迁出地的影响:

⑴迁入地:

①有利影响:

⒈为迁入地提供大量廉价的劳动力;

⒉促进迁入地商品流通和经济的发展;

⒊促进迁入地第三产业的发展。

②不利影响:大量人口迁入,增加了公共设施的负担和城市的管理难度。

尤其在住房、交通、卫生、教育、城市环境方面产生巨大压力。

⑵迁出地:

①有利影响:

⒈加强了迁出地与外界社会的经济、科技、文化等联系,有利于社会经济的发展;

⒉人口迁出可缓解当地人地矛盾;

⒊可以更好地开发利用土地资源。

②不利影响:人口迁出导致当地人才外流,劳动力不足,从而影响迁出地经济的进一步发展。

高一地理必修一知识点集锦推荐 3

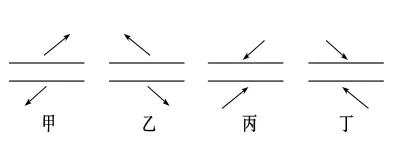

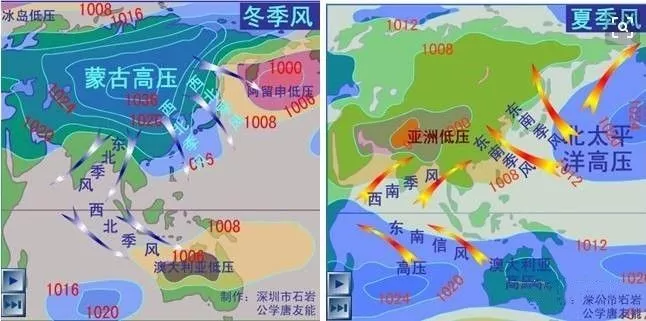

气压带和风带

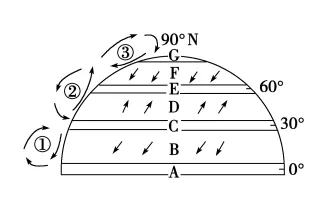

一、气压带和风带的形成、分布与移动规律

(3)季节移动规律

随太阳直射点的南北移动而移动。就北半球而言,与二分日相比,气压带和风带的位置大致夏季偏北,冬季偏南。

考点:气压带和风带的判读

1.读纬线,辨气压带和风带

(1)0°纬线附近为赤道低气压带。

(2)30°纬线附近为副热带高气压带。

(3)60°纬线附近为副极地低气压带。

(4)90°纬线附近为极地高气压带。

(5)0°~30°纬线之间的风带为信风带。

(6)30°~60°纬线之间的风带为西风带。

(7)60°~90°纬线之间的风带为极地东风带。

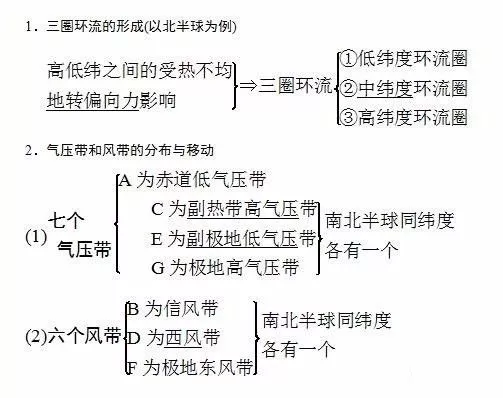

2.读风向,辨南北半球

(1)风向右偏为北半球,如甲、丙两图。

(2)风向左偏为南半球,如乙、丁两图。

3.读气压带位置,辨节气

(1)若各气压带分别被0°、30°、60°纬线平分,则为春、秋分。

(2)若各气压带位置偏北(赤道低气压带全部位于赤道以北,副热带高气压带全部位于30°纬线以北,副极地低气压带全部位于60°纬线以北),则为北半球夏至。

(3)若各气压带位置偏南(赤道低气压带全部位于赤道以南,副热带高气压带全部位于30°纬线以南,副极地低气压带全部位于60°纬线以南),则为北半球冬至。

4.读风向,辨气压带高低和名称

(1)风由中间向两侧吹的为高气压带。如上图中甲为北半球副热带高气压带,乙为南半球副热带高气压带。

(2)风由两侧向中间吹的为低气压带。如上图中丙为北半球副极地低气压带,丁为南半球副极地低气压带。

高一地理必修一知识点集锦推荐 4

第五章 自然地理环境的整体性和差异性

第一节 自然地理环境的整体性

1. 整体性

⑴形成:自然地理环境各要素通过水循环、生物循环、大气循环和岩石圈物质循环等过程,进行物质和能量交换,形成了一个相互渗透,相互制约和相互联系的整体。

⑵表现:自然地理环境具有统一的演化过程;某一自然地理要素受到外界的干扰而变化,会导致其它要素及整个环境状态的改变。

2. 地理环境的整体功能

生产功能

各要素共同参与,依赖光合作用合成有机物。是自然环境的整体功能

平衡功能

①二氧化碳的平衡:在海洋生物的作用下,大气中的二氧化碳和海水中的溶解钙加速形成碳酸钙沉淀,这是减缓大气中二氧化碳增加的主要途径;

②氧气的平衡:植物的光合作用释放氧气,生物的呼吸和燃烧消耗氧气;

③物种平衡

第二节 自然地理环境的差异性

1. 陆地自然带:陆地上不同地区,因纬度位置、海陆位置不同,水热组合不同,形成不同的气候类型,又形成与之对应的植被和土壤类型。相应的气候、植被和土壤共同形成了具有一定宽度、呈带状分布的陆地自然带。

2. 三种地域分异规律

分异规律

定义

主要成因

主要分布地区

由赤道到两极的

地域分异规律

地表景观和自然带与纬线大体平行,伸展成条带状,沿着纬度变化作有

规律的更替,即南北更替

太阳辐射从赤道向两极递减。以热量为基础

低纬和高纬地区

从沿海向内陆的

地域分异规律

自然景观和自然带大致与经线平行地伸展成条带状,沿着从沿海向内陆的方向更替,即东西更替

由沿海向内陆干湿状况差异大。以水分变化为基础

中纬度地区

山地的垂直地

域分异规律

自然景观和自然带大体沿等高线方向延伸,从山麓向山顶更替

从山麓到山顶水热状况差异大

低纬的高山地区

3. 非地带性分布现象:在地带性分异规律的基础上,陆地环境受海陆分布、地形起伏、洋流等非地带性因素影响,使陆地自然带分布规律表现得不很完整或很不鲜明,称为非地带性分布现象。例如:

⑴沙漠中的绿洲;⑵南半球亚寒带针叶林气候缺失

4. 陆地自然带与气候的对应关系

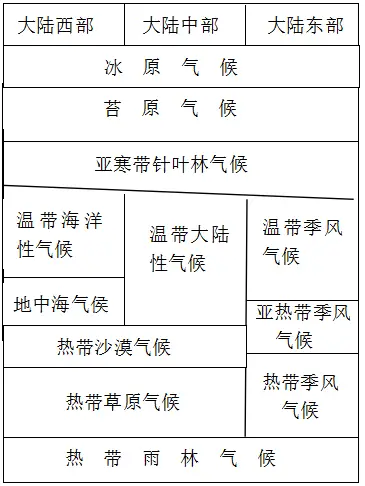

表1. 气候分布规律图

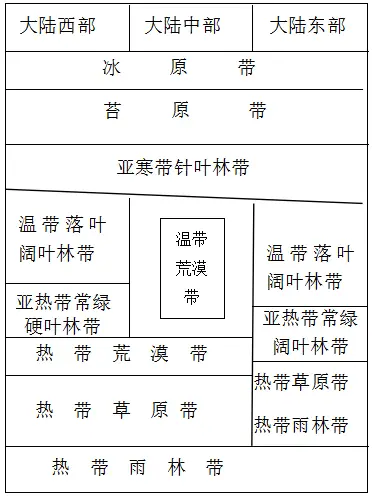

表2. 陆地自然带

高一地理必修一知识点集锦推荐 5

(1)水资源的概念。

广义的水资源包括水圈内的水量总体;狭义的水资源是指陆地上的淡水资源;人类比较容易利用的淡水资源,主要是河流水、淡水湖泊水和浅层地下水。

(2)水资源的组成与分布。

①组成:狭义的水资源是指地球上的淡水资源,较易开发利用的有河流水、淡水湖泊水和浅层地下水。

②分布:

a.特点:具有明显的地域差异。

.成因:降水量的空间分布不均匀。

c.衡量指标:多年平均径流总量的大小。

d.洲际差异:亚洲最多,南美洲次之,大洋洲最少。

(3)水资源的特征。

①补给的循环性。

②时空分布的不均匀性。

③利用广泛性和不可替代性。④水利水害双重性。

(4)我国水资源开发利用中存在的主要问题。

①供需矛盾日益加剧。

②用水效率不高。

③水环境恶化。

④水资源缺乏合理配置。

⑤经济发展与生产力布局考虑水资源条件不够。