人教版高一地理必背知识点大全合集

相关文章

地理学属于理科,不仅具有其他理科所具备的理论性、重符号表达的特点,同时具备文科的描述性。这次小编给大家整理了高中地理必修2知识点总结,供大家阅读参考。

人教版高一地理必背知识点大全合集 1

地球的内部圈层

地球内部的结构的研究:由于地球内部的知识主要来自对地震波的研究。

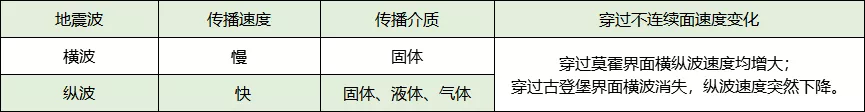

当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波叫地震波。地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分。纵波传播速度较快,可以通过固体、液体和气体传播;横波的传播速度较慢,只能通过固体传播。

以莫霍界面和古登堡界面为界,可以将地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。

(1)由于地震波在不同的介质中传播的速度不同,地震波在经过不同介质的界面时就会发生反射和折射现象,科学家正是利用了地震波的上述性质,通过对地震波的精确测量,了地球内部的结构。

(2)从地球内部地震波曲线图上可以看出,地震波在一定深度发生突然变化,这种速度发生突然变化的面,叫做不连续面。

(3)地球内部有两个不连续面。一个在地面下平均33千米处(指大陆部分),在这个不连续面以下,纵波和横波传播速度都明显增加。这个不连续面是奥地利地震学家莫霍洛维奇首先发现的,所以叫莫霍面。另一个在地下2900千米深处,纵波传播速度突然下降,横波则完全消失。这个不连续面是德国地震学家古登堡最早研究的,所以叫古登堡面。

(4)用莫霍面和古登堡面为界面,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。所以地球的内部圈层是依据地震波传播的突然变化的两个不连续面(莫霍面和古登堡面)来划分的。

人教版高一地理必背知识点大全合集 2

第一章 行星地球

第一节 宇宙中的地球

一、地球在宇宙中的位置

1. 天体是宇宙间物质存在的形式,如恒星、行星、卫星、星云、流星、彗星。

2. 天体系统:天体之间相互吸引和相互绕转形成天体系统。

3. 天体系统的层次由大到小是:

二、太阳系中的一颗普通行星

1. 太阳系八大行星由近及远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星 、海王星。

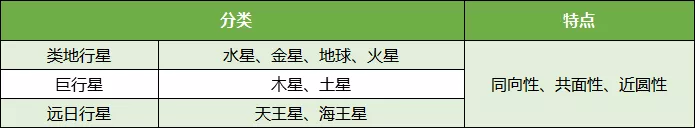

2. 八大行星分类

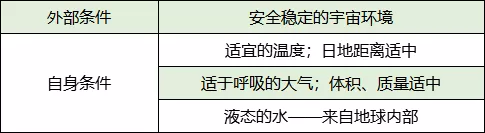

三、存在生命的行星——地球上存在生命的原因

第二节 太阳对地球的影响

一、为地球提供能量

1. 太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。

2. 太阳辐射对地球的影响:

⑴提供光热资源;

⑵维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力;

⑶煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能;

⑷日常生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源。

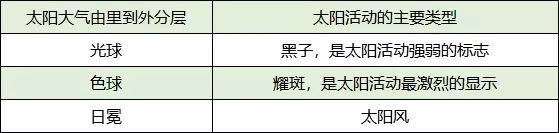

二、太阳活动影响地球

1.

⑴世界许多地区降水量的年际变化和黑子变化周期有一定的相关性;

⑵造成无线电短波通讯衰减或中断;

⑶扰动地球磁场,产生磁暴现象;

⑷两极地区产生极光;

⑸地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。

第三节 地球的运动

一、地球运动的一般特点

二、太阳直射点移动

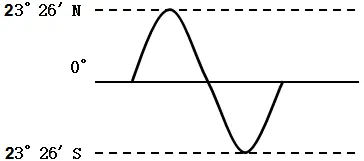

1. 太阳直射点的移动规律如图示:

2. 地球公转过程中两分两至点的判断

依据:看日地球心连线和赤道的位置关系——连线在赤道以北说明太阳直射23°26′N, 则地球处于公转轨道上的夏至点;连线在赤道以南说明太阳直射23°26′S, 则地球处于公转轨道上的冬至点。

简便方法:看地轴——地球逆时针公转时,地轴左偏左冬,地轴右偏右冬。

3. 地球公转过程中速度变化的判断

依据:1月初,地球运行至近日点,公转速度最快;7月初,地球运行至远日点,公转速度最慢。

二、昼夜交替和时差

(一)昼夜交替

1. (1)昼夜现象产生的原因——地球不透明、不发光;

(2)昼夜交替产生的原因是——地球自转。

2. 晨昏线的判读:在晨昏线上任找一点,自西向东越过该线进入昼半球,说明该线是晨线,反之是昏线。

3. 晨昏线与赤道的关系:相交且平分,因此赤道上终年昼夜平分。

4. 晨昏线与太阳光线的关系:垂直且相切,因此晨昏线上太阳高度为0度。

5. 晨昏线与地轴的夹角变化范围:0°~23°26′

6. 太阳高度的分布:昼半球上>0°,夜半球上< 0°,晨昏线上=0°。

7. 昼夜交替的周期:一个太阳日 =24小时

(二)地方时的计算

1. 地方时计算原理:

①地方时东早西晚(同为东经,经度越大越偏东;同为西经,经度越小越偏东;一东一西,东经偏东时间早)

②同一条经线上地方时相同

③经度每隔15°地方时相差1小时(即1°=4分钟)

2. 地方时计算方法:

某地地方时=已知地方时±4分钟×两地经度差

说明:①式中加减号的选用条件:东加西减——所求地在已知地的东边用加号,在已知地的西边用减号。

②经度差的计算:同减异加——两地同为东经或同为西经相减;一为东经一为西经相加。

③计算步骤:确定两地经度差;换算两地时间差;判断两地东西方向;带入计算。

3. 昼夜长短的计算

⑴昼弧:任一纬线落在昼半球内的部分。

⑵夜弧:任一纬线落在夜半球内的部分。

⑶计算:①昼长=昼弧对应的经度数÷15°;

②夜长=夜弧对应的经度数÷15°

(三)区时的计算

所求地的区时=已知地的区时±两地时区数差

说明:

①时区数的计算:当地经度数÷15°,商四舍五入得时区数。

②时间差的计算:同减异加——两地同为东时区或西时区相减;一为东时区一为西时区相加。

③加减号的选用条件:东加西减(同为东时区,时区数越大越偏东;同为西时区,时区数越小越偏东;一东一西,东时区偏东时间早)。

(四)光照图的判读方法和步骤

1. 标自转方向,判断晨昏线

2. 定日期:

⑴北极圈出现极昼(或南极圈出现极夜)为6月22日;

⑵北极圈出现极夜(或南极圈出现极昼)为12月22日;

⑶晨昏线与经线重合,为3月21日或9月23日。

3. 时间计算:

⑴ 找特殊时刻点:

①晨线与赤道交点所在经线地方时为6点;

②昏线与赤道交点所在经线地方时为18点;

③平分昼半球的经线地方时为12;

④平分夜半球的经线地方时为24点或0点。

⑵依据经度相差15°地方时相差1小时,东早西晚,东加西减的原则推算时间。

4. 确定太阳直射点的地理坐标

⑴由日期定直射点的纬度:春秋分日——0°;夏至日——23°26′N;冬至日——23°26′S。

⑵太阳直射点所在的经线是平分昼半球的经线,即地方时为12点的经线。

三、沿地表水平运动物体的偏移

1. 偏移规律:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转。

2. 判断方法:北半球用右手,南半球用左手,掌心向上,四指指向物体运动方向,大拇指所示方向为水平运动物体偏转方向。

四、昼夜长短和正午太阳高度的变化

⒈ 昼夜长短变化规律

⑴太阳直射北半球是北半球的夏半年,北半球各地昼长夜短,且纬度越高昼越长。夏至日,北半球各地昼长达一年中的最大值,北极圈及其以北地区出现极昼。

⑵太阳直射南半球是北半球的冬半年,北半球各地昼短夜长,且纬度越高夜越长。冬至日,北半球各地昼长达一年中的最小值,北极圈及其以北地区出现极夜。

⑶春、秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各地均为6:00时日出,18:00时。

⑷极昼极夜范围的变化规律(如上图,以北半球为例):春分过后北极点开始出现极昼,春分到夏至极昼范围由北极点扩大到北极圈,夏至到秋分极昼范围由北极圈缩小到

北极点;秋分过后北极点开始出现极夜,秋分到冬至极夜范围由北极点扩大到北极圈,冬至到次年春分极夜范围由北极圈缩小到北极点。

⒉ 正午太阳高度的变化规律

⑴纬度变化:一天中,正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。

⑵季节变化:夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年中的最大值,南半球各地达一年中的最小值。

冬至日,太阳直射南回归线,南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中的最大值,北半球各地达一年中的最小值。

3. 正午太阳高度的计算

⑴计算公式:H = 90°-纬度间隔

说明:所求点与直射点的纬度间隔计算遵循同减异加——所求点与直射点同在北半球或同在南半球相减,在不同半球相加。

⑵正午太阳高度大小比较:离直射点越近,正午太阳高度越大(即与直射点纬度间隔越小,正午太阳高度越大);反之越小。

五、四季更替和五带

1. 四季划分依据是昼夜长短和正午太阳高度的变化的变化。

2. 划分的方法有三种:

(1)物候四季:3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季,12、1、2月为冬季。

(2)传统四季:以 “四立”为起始点。

(3)天文四季:以“二分二至”为起始点。

3. 五带的划分依据是年太阳辐射总量从低纬向高纬递减,界限是南、北回归线和南、北极圈 。

4. 黄赤交角与回归线、极圈之间的关系

⑴黄赤交角的度数等于南北回归线的纬度数,与极圈的纬度数互余。

⑵如果黄赤交角变小,南北回归线度数变小,极圈度数增大,从而使热带和寒带的范围缩小,温带范围扩大。如果黄赤交角变大,南北回归线纬度变大,极圈纬度减小,热带和寒带的范围扩大,温带范围缩小。

第四节 地球的圈层结构

一、地球的内部圈层

1. 地震波

2. 地球内部圈层——根据地震波在地球内部传播速度的变化划分三个圈层。

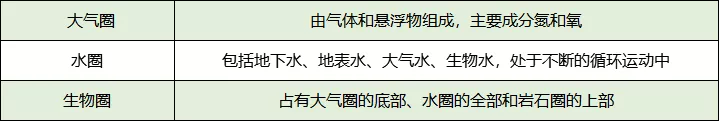

二、地球的外部圈层

人教版高一地理必背知识点大全合集 3

教师资格证综合素质必背知识点

中考政治必背知识点

初二物理上册知识点总结归纳

高一语文必修一知识点总结

初二物理上册知识点有哪些

人教版高一地理必背知识点大全合集 4

一、太阳辐射:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。

1、能量来源:太阳中心的核聚变反应(4个氢原子核聚变成氦原子核,并放出大量能量);

2、特点:太阳辐射是短波辐射,能量主要集中在波长较短的可见光部分;

3、意义:维持地表温度,地球上大气运动、水循环和生命活动等运动的主要动力,人类生产和生活的主要能源。

太阳常数:表示太阳辐射能到达大气层上界的能量指标,大小为8.24焦/cm2.分。

二:太阳活动对地球的影响

1太阳的外部结构:指太阳的大气结构,从里到外分为光球、色球和日冕三层

2对地球的影响:(太阳黑子是太阳活动强弱的标志,周期约为11年)

新人教版高一地理必修一第一章重点解析:太阳对地球的影响1

【同步练习题】

(2012?秦皇岛期末)太阳能是一种清洁的新能源,目前人们对其利用越来越广泛。据此回答1~2题。

1.下列属于人类对太阳能的间接利用的是()

A.太阳灶B.太阳能热水器

C.太阳能发电D.煤炭

【解析】A、B、C三项属于人类对太阳能的直接利用。

【答案】D

2.下列地区,最适合用太阳灶做饭的是()

A.低纬度、太阳高度角大的海南岛

.降水少、晴天多的吐鲁番

C.海拔高、空气稀薄、光照强的青藏高原

D.地广人稀的东北平原

【解析】青藏高原是我国太阳能丰富的地区。原因就在于纬度较低,太阳高度角较大;晴天多,平均日照时间长;海拔高,空气稀薄,大气的削弱作用小,到达地面的太阳辐射能多。

【答案】C

(2012?江苏南通检测)读太阳黑子与温带乔木年轮相关性曲线图,完成3~4题。

3.图中年轮宽度与太阳黑子相对数之间的关系是()

A.正相关B.负相关

C.成反比D.没有相关性

【解析】由图可以看出,太阳黑子相对数越多,树木年轮宽度就越大,二者呈正相关。

【答案】A

4.此图所反映的问题是()

A.太阳活动能影响地球气候

.太阳活动发射的电磁波能扰动地球的电离层

C.太阳活动时,抛出的带电粒子流扰动地球磁场,产生“磁暴”现象

D.太阳活动时,太阳风使两极地区出现极光,从而影响中、高纬度地区树木的生长

【解析】此图说明了太阳黑子相对数的变化对树木生长的影响,而地球气候是影响树木生长的主要因素。

【答案】A

2011年2月15日和3月9日,地球轨道卫星两次检测到“X级”太阳耀斑。3月7日,太阳以2200公里/秒的速度向外喷发出数十亿吨的等离子云。3月10日,北极光越过加拿大边境,蔓延到美国的威斯康星州、明尼苏达州和密歇根州。据此完成5~6题。

5.太阳活动()

A.有规律可循的,但尚无法预报

.与地球上的旱涝灾害有一定的关系

C.发生在太阳的内部

D.对人类的生产生活影响可忽略

【解析】太阳活动是太阳大气发生的大规模运动,主要包括黑子和耀斑,其活动是有规律的,题干信息显示出太阳活动是可预报的;太阳活动对地球的影响很大,与地球上的旱涝灾害有一定的关系。

【答案】B

人教版高一地理必背知识点大全合集 5

中考生物知识点总结

高一地理期中考试必考知识点

高中化学会考知识点总结

高中钠的知识点

钠及其化合物知识点